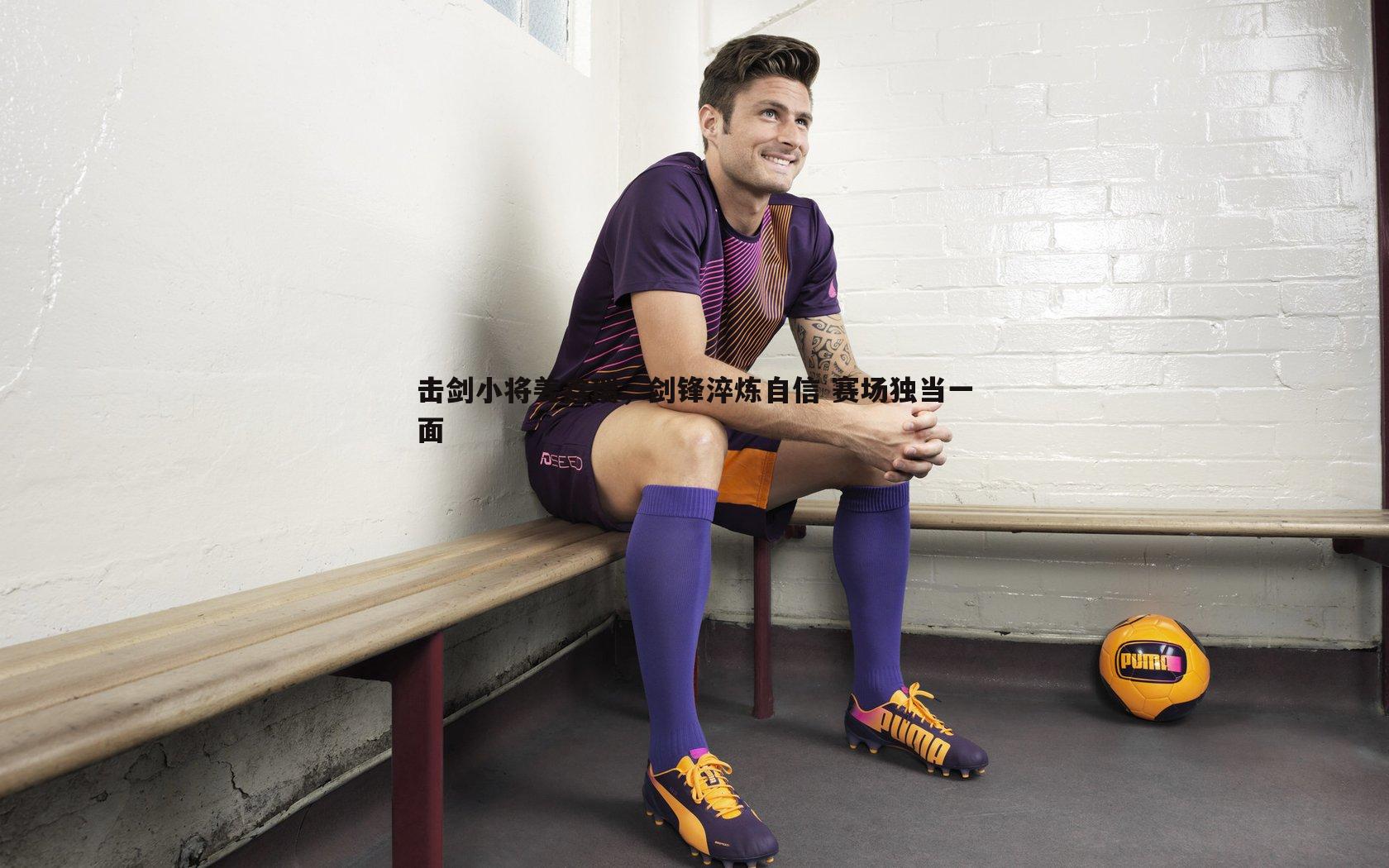

完美体育-击剑小将姜鑫瑞,剑锋淬炼自信 赛场独当一面

初冬的北京国家击剑训练中心内,空气里弥漫着金属碰撞的清脆声响与胶底鞋摩擦地板的急促节奏,十二岁的姜鑫瑞刚结束一场激烈的花剑对抗赛,摘下护面时,稚嫩的脸庞上汗水淋漓,那双明亮的眼睛里却闪烁着超越年龄的坚定光芒。"每场比赛都像一次淬炼,"他擦拭着剑柄,语气平静却有力,"击剑让我从胆怯变得敢直视对手的眼睛——它教会我最重要的事,是相信自己。"

从羞涩少年到赛场焦点

三年前,姜鑫瑞还是个体能课上躲在队伍后排的男孩,一次校园击剑体验活动改变了他的人生轨迹。"第一次握剑时,我的手都在发抖,"回忆起与击剑的初遇,姜鑫瑞不禁莞尔,"但当我穿上击剑服,突然感受到一种前所未有的安全感,面罩让我敢于直面一切,剑成了我手臂的延伸。"

这种转变并非偶然,启蒙教练陈健观察敏锐:"鑫瑞最初连基本步伐都走不顺,但他有个特质——永远比别人多练半小时,许多孩子输一场就哭闹,他却会默默重看录像,寻找每一个失误的细节。"

过去一年里,这位少年如黑马般崭露头角,在全国青少年击剑锦标赛U12组别中,他连续挑落三位种子选手;上月举行的"朝阳杯"国际少年击剑邀请赛上,面对身高高出十余厘米的欧洲选手,他凭借灵活的战术调整夺得银牌,赛场边的观众仍记得那个经典瞬间:在决胜分的胶着时刻,姜鑫瑞突然变换节奏,一记漂亮的转移刺击中对手肋下空当。

"场上只能靠自己"的领悟

"裁判喊'开始'的瞬间,世界就只剩下我、对手和这条剑道。"姜鑫瑞描述赛场体验时,神情像极了经验老到的剑客,"无论教练在场边喊什么,亲友团加油声多大,真正执剑作战的只有自己,这很孤独,但也特别自由。"

这种领悟来自一场惨痛的失利,去年城市联赛半决赛,他在领先三剑的情况下因裁判争议判罚而心态失衡,最终被逆转。"那晚我抱着剑哭了很久,"他坦诚道,"后来明白,裁判可能误判,对手可能犯规,但能对自己负责的只有自己,从那时起,我不再抱怨任何外部因素。"

这种成长让母亲李女士既心疼又欣慰:"有次他发烧38度仍坚持训练,说'如果比赛时生病怎么办',看着他稚嫩的肩膀越来越结实,我知道他收获的不仅是奖牌。"

击剑教育的深层价值

"姜鑫瑞的案例典型体现了击剑运动的育人功能。"北京体育大学运动心理学教授吴珊分析,"这项运动要求运动员在电光火石间独立决策,这种持续自我抉择的过程会显著提升青少年的自主意识和抗压能力,当孩子意识到'场上只能靠自己',正是在建立可迁移到学业与生活的核心素养。"

这种特质在姜鑫瑞身上得到印证,他的文化课教师注意到,曾经不敢举手回答问题的男孩,如今能在全校演讲比赛中从容不迫地阐述《击剑运动中的博弈思维》;数学成绩也因"解题如剑术,需要专注与变通"的感悟而突飞猛进。

科学训练成就竞技突破

姜鑫瑞的成功背后是科学训练体系的支撑,训练馆墙上贴着他的个性化计划:每周五次专项技术课、三次体能训练、两次视频分析会,还有独特的"压力情境模拟"——教练会突然改变比分或设置干扰,锻炼他的心理稳定性。

"传统训练强调重复,我们对鑫瑞更注重决策训练。"陈教练展示了一段训练视频:面对不断变换站位的多个标靶,姜鑫瑞需要在0.3秒内选择最佳攻击点。"击剑是身体的象棋,我们培养的是他的战术思维。"

营养师还为他定制了膳食方案,确保这个正处于生长发育期的少年获得足够能量,不过姜鑫瑞最爱的仍是训练后妈妈准备的红烧鸡块——这是艰苦训练中简单而真实的慰藉。

新一代体育精神的彰显

随着姜鑫瑞的故事在校园流传,击剑社团的报名人数翻了一番,六年级学生林悦说:"看鑫瑞比赛特别燃!原来坚持自己喜欢的事这么酷。"这种影响力超越赛场,成为校园体育文化的新亮点。

体育产业观察者张宏远认为:"姜鑫瑞代表的不是个别天才的横空出世,而是新一代运动员的群像,他们从小接受系统训练,兼具专业技能与文化素养,展现着当代中国青少年更开放、更自信的精神面貌。"

姜鑫瑞梦想身披国家队战袍出征奥运,但问及近期目标时,他给出接地气的答案:"先打好下周的联赛,我的反手反击成功率还要再提高百分之五。"

暮色渐沉,训练馆再次响起剑锋相击的清脆声响,姜鑫瑞戴好护面,躬身执剑,目光如炬,那条十四米长的剑道上,每一次进退攻守都是他与自己的对话,每一次精准刺击都在书写少年成长的篇章,在这项源于古典决斗的运动中,这位少年找到了属于自己的节奏——无需喧哗,自有锋芒。

我要留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

评论留言